Inkontinenz

Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten und Unterstützung

Inkontinenz ist ein weit verbreitetes, aber oft tabuisiertes Thema. Sie kann Menschen in jedem Alter betreffen und unterschiedliche Ursachen haben. Während viele Inkontinenz mit dem Älterwerden verbinden, können auch neurologische Erkrankungen, Geburten, Operationen oder Verletzungen eine Rolle spielen. Wichtig zu wissen ist: Es gibt zahlreiche Therapie- und Versorgungsmöglichkeiten, die helfen, die Lebensqualität zu erhalten oder zurückzugewinnen.

Unter Inkontinenz versteht man den unkontrollierten Verlust von Urin oder Stuhl. Das bedeutet, dass Betroffene ihre Blase oder ihren Darm nicht vollständig oder gar nicht kontrollieren können. Diese Funktionsstörung kann vorübergehend oder dauerhaft sein und unterschiedlich stark ausgeprägt auftreten. Man unterscheidet zwischen Harninkontinenz, also dem unwillkürlichen Urinverlust, und Stuhlinkontinenz, bei der es zu unkontrolliertem Stuhlabgang kommt.

Formen der Harninkontinenz

Harninkontinenz kann verschiedene Ursachen haben, weshalb sie in mehrere Unterkategorien eingeteilt wird:

- Belastungsinkontinenz: Bei körperlicher Anstrengung wie Husten, Niesen oder Lachen geht unkontrolliert Urin ab, ohne dass ein Harndrang verspürt wird. Sie tritt häufig aufgrund einer geschwächten Beckenbodenmuskulatur auf.

- Dranginkontinenz: Betroffene verspüren einen plötzlichen, kaum kontrollierbaren Harndrang, oft verbunden mit ungewolltem Urinverlust. Diese Form kann durch Blasenentzündungen, neurologische Erkrankungen oder Reizblase entstehen.

- Mischinkontinenz: Eine Kombination aus Belastungs- und Dranginkontinenz, bei der sowohl unkontrollierter Urinverlust bei Belastung als auch ein plötzlich auftretender Harndrang besteht.

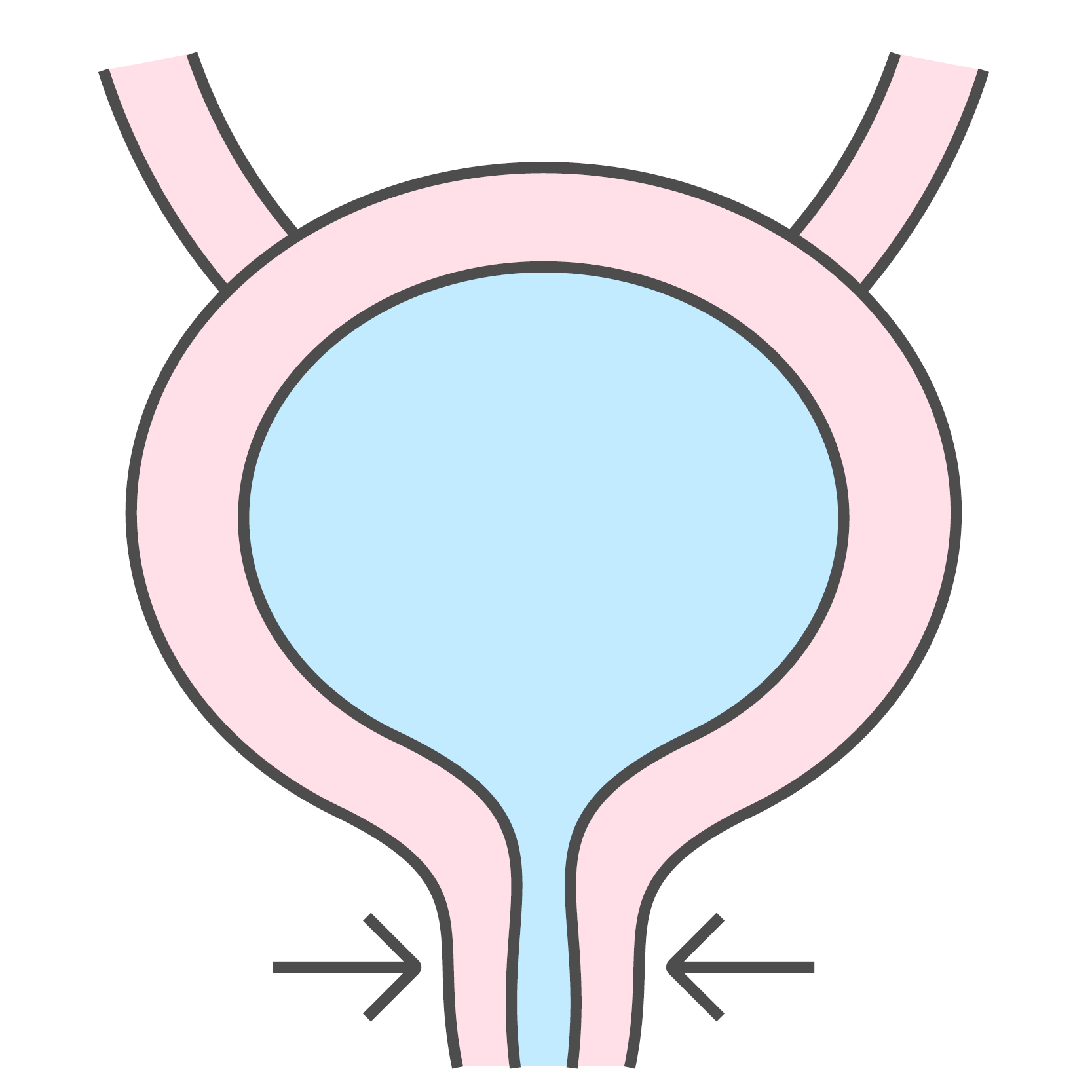

- Reflexinkontinenz: Hierbei fehlen die üblichen Empfindungen, die anzeigen, dass die Blase voll ist. Die Blase entleert sich reflexartig, oft unvollständig. Diese Form tritt häufig bei neurologischen Erkrankungen oder Rückenmarksverletzungen auf.

- Überlaufinkontinenz: Die Blase entleert sich nicht vollständig, sodass es zu ständigem, tröpfchenweisem Urinverlust kommt. Dies kann durch eine Verengung der Harnröhre oder eine geschwächte Blasenmuskulatur verursacht werden.

- Extraurethrale Inkontinenz: Urin fließt über alternative Körperöffnungen wie Scheide oder After ab, oft durch angeborene Fehlbildungen oder Fisteln bedingt.

Stuhlinkontinenz – Ursachen und Formen

Stuhlinkontinenz führt dazu, dass Betroffene Darmgase oder Stuhl nicht mehr kontrolliert zurückhalten können. Die Ursachen sind vielfältig und reichen von neurologischen Erkrankungen über Verletzungen bis hin zu chronischen Darmerkrankungen. Die Schweregrade variieren von gelegentlichem unkontrollierten Abgang kleiner Stuhlmengen bis hin zum völligen Kontrollverlust.

Grade:

Grad 1: Unkontrollierter Abgang von Winden und Darmschleimhaut mit leichter Wäscheverschmutzung.

Grad 2: Unkontrollierter Abgang von Winden und von flüssigem Stuhl.

Grad 3: Völlig unkontrollierter Abgang von festem Stuhl, flüssigem Stuhl und von Winden.

Mögliche Ursachen:

- Neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Demenz

- Morbus Crohn oder andere chronische Darmerkrankungen

- Schädigung des Schließmuskels durch Geburten oder Operationen

- Rektum- oder Mastdarmvorfälle

- Medikamenteneinnahme, z. B. von Abführmitteln oder Antidepressiva

- LARS (Low Anterior Resection Syndrom)

Inkontinenz ist kein Tabuthema

Eine umfassende Diagnose ist entscheidend für die richtige Behandlung. Ärzte führen ein ausführliches Anamnesegespräch, um Häufigkeit und Art der Inkontinenz zu bestimmen. Ergänzend werden Untersuchungen wie Ultraschall, Blasen- und Darmspiegelungen oder spezielle Tests zur Messung der Blasenfunktion durchgeführt. Auch ein Miktions- oder Stuhltagebuch kann wertvolle Hinweise liefern.

Die Therapie richtet sich nach der jeweiligen Form der Inkontinenz und den individuellen Ursachen. Folgende Maßnahmen können helfen:

- Beckenbodentraining: Regelmäßiges Training stärkt die Muskulatur und verbessert die Kontrolle über Blase und Darm. Physiotherapeuten können individuell abgestimmte Übungen zeigen.

- Blasentraining: Durch geplante Toilettengänge und gezielte Übungen lässt sich die Blasenkontrolle verbessern.

- Medikamentöse Therapie: Bestimmte Wirkstoffe können die Blasen- oder Darmfunktion regulieren.

- Hilfsmittel: Es gibt zahlreiche Produkte wie Einlagen, Vorlagen, Katheter oder Analtampons und anale Irrigation, die den Alltag erleichtern.

- Chirurgische Eingriffe: In schweren Fällen kann eine Operation in Betracht gezogen werden, etwa durch den Einsatz eines künstlichen Schließmuskels.

- Richtige Trinkmenge: Regelmäßiges Trinken (ca. 1,5 Liter täglich) hilft, die Blase gesund zu halten.

- Gesunde Ernährung: Ballaststoffreiche Kost fördert eine geregelte Verdauung.

- Gewichtskontrolle: Übergewicht kann den Druck auf die Blase erhöhen und Symptome verstärken.

- Hautpflege: Eine gute Hygiene und spezielle Schutzprodukte verhindern Hautirritationen.

- Stressmanagement: Entspannungsmethoden wie Yoga oder Meditation können Symptome lindern.

Pflegende Angehörige stehen oft vor großen Herausforderungen. Einfühlsame Kommunikation, eine feste Tagesstruktur und der Zugang zu geeigneten Hilfsmitteln sind essenziell. Zudem ist es wichtig, sich selbst Pausen zu gönnen und professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Um den Alltag mit Inkontinenz zu erleichtern, gibt es eine Vielzahl an Hilfsmitteln, die individuell angepasst werden können:

- Für Harninkontinenz: Einmalkatheter, Dauerkatheter, Urinalkondome, Einlagen, Vorlagen

- Für Stuhlinkontinenz: Analtampons, aufsaugende Hilfsmittel, Darmspülungen, Fäkalkollektoren

Der intermittierende Selbstkatheterismus (ISK) ermöglicht es Betroffenen, ihre Blase selbstbestimmt zu entleeren. Dabei wird ein Einmalkatheter in regelmäßigen Abständen eingesetzt, um den Urin vollständig abzuleiten. Dies hilft, Restharnbildung zu vermeiden und Infektionen vorzubeugen.

Ist ein Verfahren zur kontrollierten Entleerung des Darmes. Es kann so ein „stuhlfreies“ Intervall geschaffen werden.